「易しいはずの記号問題を間違える…」「記述問題の書き方が分からない!」という小中学生の方は「とにかく問題を解いて慣れるしかない!」と思っていませんか?

たしかに問題を多く解くのも大切ですが、「正しい解き方」「正しい書き方」を理解して、その練習として問題を解かないと効果は十分に上がりません…

「『正しい』『解き方』なんてあるの?」という方のために、東大卒講師歴20年の図解講師「そうちゃ」が記号問題の選び方(消去法など)から記述問題の書き方(具体・抽象、対比、各種の「型」)まで、正しい解答テクニックを全て解説します。

読解技法の理解が無いと分からない話もあるので「読解技法(カテゴリー)」も見て下さい。

この記事は非常~に長いです。目次をクリックして好きなところから読んでも良いでしょう♪

目次(クリックでジャンプ)

解答作業の全体像

本文を読む前に…

設問チェック

いきなり問題文(本文)を読まずに、まず設問をザーッと見て以下のようなものがないかチェックします

❶次の文を途中に挿入しなさい

❷○~○の順番を正しく直しなさい

❸大きく○つに区切りなさい

❹間違っている箇所を直しなさい

もちろん本文を読まない段階で、これらの問題に解答することはできません

しかし、これらの問題の「存在」を頭の片隅に入れてから本文を読まないと時間を浪費するおそれがあります(❶文挿入問題に関しては、ココ(本文を読む前)でする作業について後述しています)

時間の浪費は試験では最大の敵。その時間を使って他の問題を1問正解するかどうかで合格不合格が分かれる可能性だってありますよね?

設問メモ

設問を見たら本文に非常に簡単なメモをして「何を読み取るのか」しっかり意識に入れます

●傍線部に「理由」「具体化」「○文字」

●区切るパート数

実際の問題を使った作業の実例を見たい人は「問題文を読む前にする作業」を読んで下さい。

本文を読む(線を引く)

設問の確認が終わったら、本文を読みますが、一読で隅から隅まで理解するのは難しいので、本文は最低2回は読む(目を通す)のが良いでしょう。

一読目は線を引きながら大意と構成をつかみ、二読目は読むというより問題に答えるのに必要な情報を探します(一読目に正しい書き込みがしてあれば、情報のありかがすぐ分かる)。

どこに線を引くか

塾や学校では「大事なところに線を引きながら読め」と言われるかもしれませんが、そもそも「大事なところが分かる」のは国語の成績が良い人だけ…

国語が苦手な人はどこが「大事」か分からないので、「大事」という実質的な判断ではなく形式的な判断基準が必要になります。

そこで、文章の種類ごとに線を引く場所を示します。

説明的文章の場合

説明的文章で読み取るのは、問題提起(Q)への筆者の意見(A)と反対意見(B)の対立と筆者の意見内の対比の『構造』です。(詳しくは「説明文の読解公式」を見て下さい)

したがって「そこに線を引いて読んでいるうちに文の構造が分かってくるところ」に線を引くのがオススメです。

具体的には以下の4つです。

①段落内で一番抽象的な箇所

②接続語(特に逆接とまとめ)

③繰り返し使われる言葉(キーワード)

④主張であることの直接的表現

(「大事」「重要」「~しなければならない」)

詳しくは読解力~大事なところは◯◯的なところ(①)と「説明文で線を引くべき4つの表現(②③④)」を見て下さい。

物語的文章の場合

物語文で読み取るのは、設定(舞台背景人物性格)と感情や人間関係の『変化』です。(詳しくは「物語文の読解公式」を見て下さい)

したがって、「変化」が分かるよう設定、感情、関係に関連する情報に線を引くとよいでしょう。

❶登場人物の名前(初出時)を「□」で囲む

❷設定(職業,性格,親族友人関係等)に関する表現

❸人物の感情に関する表現(間接表現に注意)

❹人物の関係に関する表現

❺場面の切り替わりを線で区切る

詳しくは「物語文で線を引くべき場所は?」を読んで下さい。

また、人物のセリフの上に発言者(を示す文字)を書くのも有効です。

前:

「そんな事誰が言っているの?」

「みんな言っているよ」

「みんなって誰なの?」

↓

後:

母「そんな事誰が言っているの?」

弟「みんな言っているよ」

姉「みんなって誰なの?」

読みながらするメモ・まとめ・図

線を引いて要点・重要な箇所をつかみながら、上下の余白にそれをメモしたりまとめます。

理解が難しいな…と思ったら行うべき作業です。

説明文

説明文の場合はQBAab、特にA↔Bとa↔bの対比を表のような形にしておきます。これは記述を書く際の材料集めにもなっています。

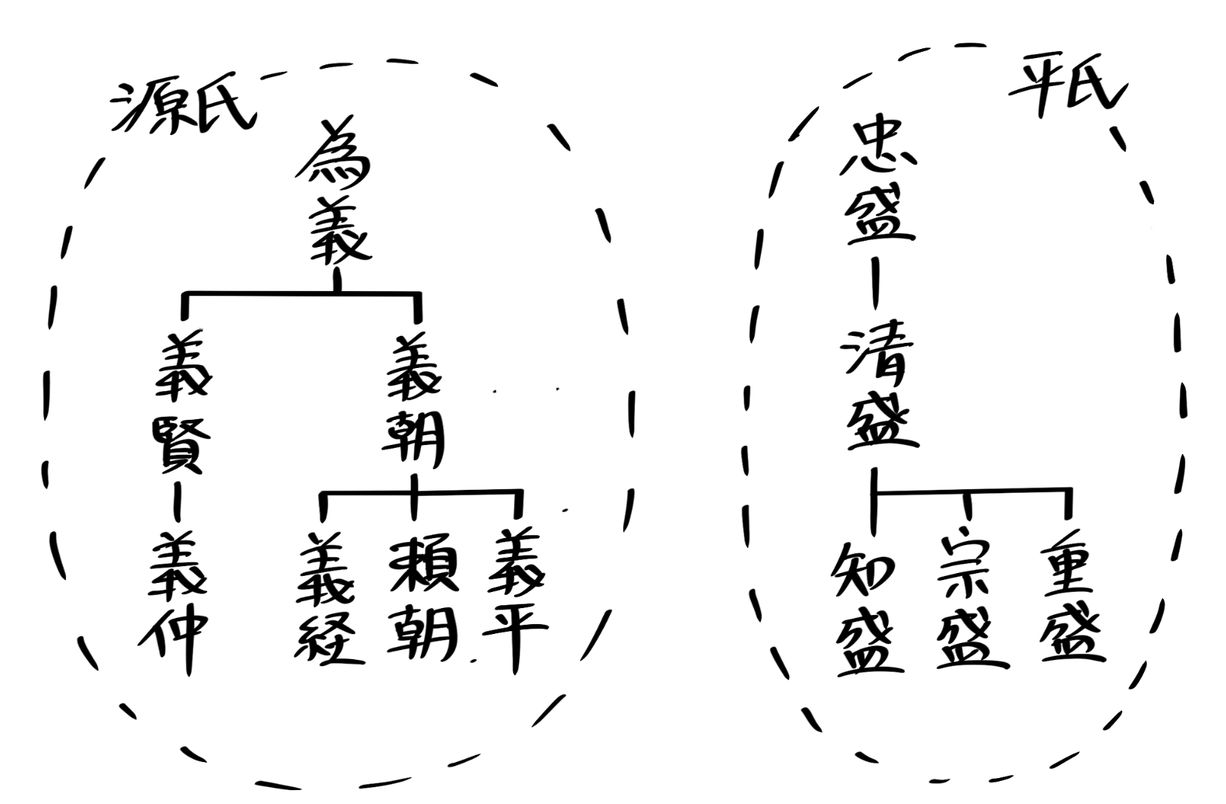

物語文

物語文の場合は、初めの方では設定の情報(人物の関係や性格)を図にしておきます。これは先を読みすすめる際の助けにもなります(特に人名が紛らわしい・馴染みが無い場合)。

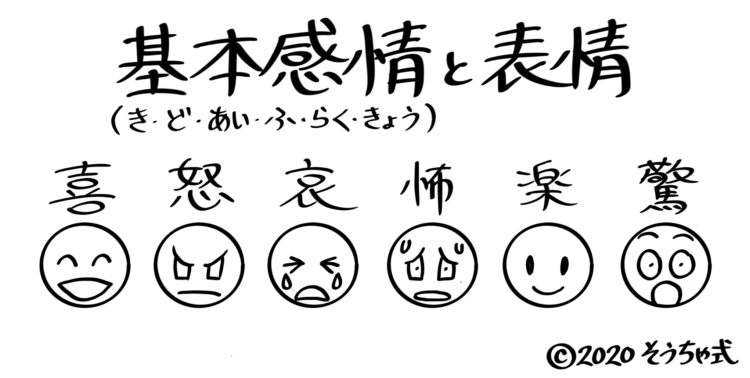

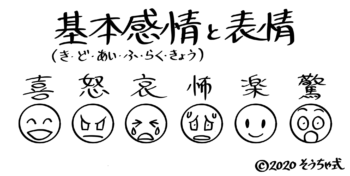

物語の中盤以降は、場面の変化に伴う人物の感情や人物間の関係の変化を「 不安 → 安心 」のようにメモしていきます。私の授業では「表情を思い浮かべなさい「書きなさい」と指導しています。

詳しくは「物語文の読解~人物の感情の種類」「物語文の読解~人物間の関係の種類」を見て下さい。

一読目→二読目

一読目は上のような作業をしつつ大意と構成をつかみ、二読目は「読む」というより問題に答えるのに必要な情報を「探す」作業です。

一読目に正しい線引き・書き込みがしてあれば、解答に使う情報には線が引いてあるはずなので、二読目では情報のありかがすぐ分かります。

一読目で解いてしまう問題

文章の大意や構成と無関係な問題(漢字・語句・接続語・指示語)は一読目で解いてしまいます。

「解けてる♪」とリズムにのれるし、特に国語が苦手な人は少しでも点が取れると安心できるからです。

その他の問題(記号問題・記述問題)もサッと考えて解答の「初期段階」だけ終わらせても良いでしょう

(解答の初期段階の例:記号問題の明らかに駄目なものを切る、記述問題の材料になりそうな表現に印をつける等)

二読目は必要な範囲で

そして二読目では、一読目で解き終わらなかった問題のうち、答えやすそうな問題から、解くのに必要な範囲を読み・探して、できるだけ点数を稼ぎます。

以上が解答作業の全体像でした。次は設問ごとの解答技法です。

各種問題の解答技法

はじめに記述以外の形式の問題の解答技法をザックリと記します。

接続語(記号選択)

これは一読目で解いてしまう設問です。

音読が有効

国語が苦手でないなら、前後の文の関係を考えて正解を選び、空欄に選択肢を入れて前の文→接続詞→後の文と音読して確かめます。

国語が苦手だったり問題が難しい/紛らわしい場合は、全部の選択肢を入れて前の文→接続詞→後の文と音読すると「なんとなく」分かることが多いですね(母国語だから)

選択肢をヒントに

選択肢がある場合はそれをヒントにします。

例えば、「逆接」のような分かりやすいものを全部の空欄に入れて(音読し)入るべき場所を決めてしまい、残ったものを音読で確かめたりしながらを選ぶとよいでしょう。

指示語

これも一読目で解いてしまう問題です

直前から「前に」さかのぼって探し、分かったらあてはめて意味が通るか音読して確かめる。

内容一致・最適(記号選択)

二段階の消去法で選びます。

また「2つ選ぶ」「間違っているものを選ぶ」などの条件には線を引いて自分自身に注意を促します。

詳しくは「記号問題の選び方~二段階消去法」や「穴の大きさで判断対象を絞る」を見て下さい。

空欄補充(記号選択)

先程の「消去法」を使いますが、その前に質問です。

あなたは記号選択問題があったら、いきなり選択肢を見ていませんか?

それはダメ!です。問題の選択肢に必要以上に迷わされてしまいます。

まず空欄にどういう語句が入るのか、大雑把で良いので自分で予想して、それから記号を見ます。

こうすると先程の「消去法」の第一段階=明らかにダメなものを切ることがサッとできます。

空欄補充(抜き出し)

これも、まずどういう語句が入るのかを自分で予想してから探します。

説明文では同じグループに属するキーワード(または「言い換え表現」)を抜き出すことが多い。「説明文の読解技法」内の「キーワード」を見て下さい。

空欄補充(字数指定あり)

「空欄に入る5文字の表現を文中から抜き出しなさい」のように字数の指定がある場合です。

読解力があったり文章の内容に親しみがあって読み取れているなら答えをパッと見つけられるかもしれませんが、そうでない場合はどうすれば良いでしょうか?

頭を切り替える

そもそも、字数指定がある空欄補充問題はノーヒントでは探すのが難しいことが多いのです。

したがって、内容から探すと時間がかかることが多いです。

そこで、答えをパッと見つけられない時は、頭を「読む考える」モードから「見る探す」モードに切り替えます。

文章の最初から頭の中で「5文字…5文字…」と唱えながら5文字の単語を探します。

この時、内容を考える必要はありません。

ただ5文字かどうかを見て、5文字なら鉛筆でうすく丸をつけます。とにかく文章の最後まで「探して」丸をつけていきます。(国語が得意な生徒なら途中で正解に気づくかもしれませんが最後まで探すのが重要です)

最後まで丸をつけ終わったら最初に戻り、一つづつ空欄に当てはめて意味が通るか考えて答えを決めます。

もし良さげなものが2つ以上あってどちらかいいのか判断がつかない場合は、傍線部分に近いものを選びましょう。

意味を答える

傍線部の熟語や表現の意味を答える問題。これも、前後の文脈から意味を類推してから選択肢を検討する。

普段の学習・読書時に意味のわからない語句にあたったときも同様です。

参考記事「国語力がつく辞書の引き方」

設問に「文中での意味」とある場合は、辞書的な意味とは異なるのが普通なので注意しましょう。

文を挿入する

最初に存否をチェックした問題で、割と良く出題されます。

基本解法

チェック時に文に目を通して、この文がどのような文・語句の前または後ろに来るのかを予想しておきます(どのような語句の後ろに来るのかが一番予想しやすい)。

(例1)

「そのような場合に備えて、どの家庭でも最低限の水や食料を保存しておいた方が良い」

→「水や食料が必要になる話(災害?)の後に来る」「『~な場合』という(またはそれに似た)語句の後に来る」と予想する

(例2)

「ただ、それ以外にも病気になるのを防ぐ方法がある」

→「病気を防ぐ話その1とその2にはさまれている」「『~な方法』という(または似た)語句の後に来る」「『もう一つの方法は』『二番目の方法は』などの語句の前に来る」と予想しておく

このように予想してから本文を読むと、読みながら「あ、そう言えば…」と入りそうな場所でピピッとひらめくことが多いです。

だいたいの見当がついたら、実際に文を挿入して無音で音読します。意味が通ればOKです。

補助解法

特に国語が苦手な生徒さんで、挿入箇所の候補が記号で示されている場合は、全部に入れて無音読してしまう方が早い場合もあります。

順番を入れ替える

最初に存否をチェックした問題です。

爽茶

爽茶(特徴)①細かいレベル別 ②文章題一問が短い ③記号問題がある

塾や学校の課題の合間に少しづつすすめることができますよ!

記述問題の書き方

答えの「型」

答えの形は決まっている

記述問題を書こうとして解答用紙に向かうと「何を書けばいいの?!」と途方にくれる生徒さんが多いです。

しかし実は書くことの半分以上は自然と決まっていて、自分で作り上げる必要はありません。というか自分で作ってはいけないのです。

勉強を離れて、普段の会話を想像して下さい。

「明日、どこ行こうか?」

こう聞かれて「ジェットコースター」とか「ラーメン」と答えるのは変ですね?「遊園地」とか「大宮のラーメン屋」と答えないと不自然です。

つまり「どこ」という質問は「場所」という答えの「型」を要求するので、自分で考える部分はほんのわずかです。

国語の記述も同じで、設問にきちんと答えようとすると答えの「型」がある程度決まってきます。

言い換えると「設問の型」で「答えの型」は自然と決まってしまうのです。

「答えの型」が決まればあとは簡単

例えば「Aは何ですか?Bとの違いが分かるように説明しなさい」という設問があったとします。

この設問に対する「答えの型」はどんな形になりますか?

一般的なのは「Bが~であるのに対して、Aは~である。」という形です。

この形が決まれば、もう半分は出来たようなものです♪

というのは「A」や「B」は問題文から写すだけなので、実際に考えるのは「~」と「…」の部分だけで、しかも読解技法で説明した「対比」技法を使えば、「A」「B」どちらか一方を決めればもう片方は自動的に決まってしまうことが多いのです。

例えば、Bが「熱い」ならAは「冷たい」。Bが「自然」ならAは「人工」。Bが「客観的」ならAは「主観的」など、対義語の知識があれば簡単です(だから対義語は重要なんですね。)

字数についても、実際の問題によって変わる「A、B、~、…」以外の部分で15文字も使っているので、これに「A、B、~、…」を加えればすぐに40字くらいに増やすことができます。40字なら「50字以内で書け」の答えには十分ですね。

このように、記述問題というのは「自由に考える」部分は意外と少なく、50字程度ならあっという間に埋まってしまうのです♪

もちろん「問題の型」に対する「答えの型」をすぐに連想できないといけないので、そのような言語生活を日頃から行っていないといけません

(こういうところが国語は勉強が難しいですね)。

答えの型の探し方

問題文をはなれて、自分の自然な反応に耳を傾ける。

まず、設問を抽象化して「設問の型」を考える。上の例なら「AとBはどう違うか?」「Bに比べてAはどんなか?」くらいは思いつくのではないのでしょうか?

つぎに、問題文と全く関係ない自分の好きな身近な話題について、今考えた「設問の型」の答えになる文章を口に出してみる。

上の例なら

「塾の勉強は難しいけど、学校の勉強は簡単」「学校に比べて塾の勉強は難しい」

「お母さんは怖いけど、お父さんはやさしい」

が思いつけばよいでしょう。

この自分の文章からは、「Bは~だけど、Aは~」「Bに比べてAは~」という答えの型が見つかりますね!

答えの型が見つかったら問題文に戻って、型の「A」「B」に入る語句は何かを考え探し文章を書きます。

これで短いながら記述の中心部分は出来たことになります。

字数のコントロール

答えの中心部分ができたら、字数をコントロールします。

文章は、抽象的な中心部分と具体的な付属部分からできていることを思い出して下さい。

(分からない人は「説明文の読解公式」内の該当部分を見て下さい)

具体部分を増やす/減らす

ある程度の長さの文は短く端的な抽象表現(重要)と長く詳細な具体表現(抽象を補強)からなっている。

「生まれた時から人に可愛がられて育ったのでおとなしい犬」

抽象部分は変えられないので、字数を増やしたり減らしたりするには具体部分を増やしたり減らしたりする

一文の字数を長くするためには具体表現を長くするのが簡単。

「記述が書けない」「字数が全然足りない」という生徒には(抽象的な)名詞を修飾する具体表現を作る「抽象具体作文」のトレーニングが効果的です。

例えば、「犬」に具体表現を2種類以上付け加えていく。対比にできるとなお良い

(問題) 「犬に具体表現をつけた例を2つ作りなさい」

(解答例1)

おとなしい犬、凶暴な犬

(解答例2)

生まれた時から人に可愛がられて育ったのでおとなしい犬

ずっと野生で敵と戦い喰らって生き抜いてきた凶暴な犬

このように具体表現をふくらませれば字数を増やすのは簡単になります。

上の例なら、「Bは~だけど、Aは~」「Bに比べてAは~」という中心部分に具体的な表現を付け足します。

「Bは…(具体)…で~(抽象)~だけど、Aは…(具体)…で~(抽象)~である。」「…(具体)…で~(抽象)~であるBに比べてAは…(具体)…で~(抽象)~である。」

これで字数は1.5倍から2倍になるでしょう。40字は余裕で超えるのではないでしょうか?

対比を使う

対比を使うと2倍に増やせる

「バナナが甘くて好きです(11字)」という記述に

内容が対比になる「ミカンは酸っぱくて嫌い」を付け加えれば

→「ミカンは酸っぱくて嫌いだが、バナナは甘いので好きです(26字)」

→「酸っぱいミカンと違い、バナナは甘いので好きです(23字)」

2倍の長さになりました。対比のつなげ方については「要素のつなげ方」を見て下さい

要素のつなげ方

具体化問題

「傍線部は何を意味しているのか」「傍線部は具体的にどのようなことか」というような記述問題

これは、傍線部の抽象的な表現を具体的な表現に変える(本文中の言葉を探す)問題です。

説明的文章では、抽象的で重要な主張を具体的な表現や例が補強する関係があります。(詳しくは「説明文の読解公式」内「具体と抽象」を見て下さい)

この抽象と具体の対応を考えながら(線などで結びながら)読んでいけば、傍線部(抽象的)と対応している表現(具体的)が分かります。

また、抽象的な主張は形を変えて繰り返され(キーワード、言い換え表現)、言い換え表現が少し具体的な場合は、これも具体的な内容と考えてもよいでしょう。(詳しくは「説明文の読解公式」内「主張の繰り返し」を見て下さい)

このように、正しく読んでいれば傍線部と同じグループに属する具体的表現や言い換え表現に線が引いてあったり結びつけてあるはずなので、あとは制限字数に合わせて使うものを選んで記述を作ればOKです。(迷った場合は、傍線部に近い表現を優先しましょう)

気持ちを書く

単純な気持ちを書く

物語文で一番出される記述がこれです。

気持ちを書いた文は、喜怒哀楽などの端的な抽象表現と具体的な様子や理由をしめす長い具体表現からできています。

(例)大事にしていた犬がいなくなってしまったので夜も眠れないくらい不安な気持ち

実際に解答を考える時は、書く順とは逆に ❶喜怒哀楽→❷理由・様子 の順(抽象→具体の順)に考えます

抽象的な感情

はじめに、答えとしてふさわしい抽象的な感情を考えます。

「抽象的な感情」とは単純な感情です。このサイトの「物語文の読解公式」では「喜(よろこび)怒(いかり)哀(かなしみ)怖(おそろしい)楽(安心)驚(おどろき)愛(すき)憎(きらい)」としています。

具体的な理由・様子

抽象部分ができたら、その気持になった理由(「大事にしていた犬がいなくなってしまったので」)を考えて付け加えます。字数が足りないなら理由を膨らませたり(抽象具体作文の要領で「生まれたときからずっと一緒に育った兄弟同然の犬」と増やす)、具体的な様子(「夜も眠れないくらい」)を付け加えたりします。

複雑な気持ちを書く

複雑な気持ちは2つの相反する感情(嬉しい←→悲しい)が同時に生じている(葛藤)状態です。

タイプA

複雑な感情を書くときは、主たる感情(メイン)の感情はどちらなのかを決めます。

例)メイン:悲しい、サブ:嬉しい

これを「…(サブ)…一方で…(メイン)…」という型に入れればOKです。

例)「…嬉しい一方で、…悲しい気持ち」

このとき、メインとサブが完全に反対の表現にするよりは、サブの気持ちの表現を弱めると自然になります。

例改)「…嬉しい一方で、…寂しい気持ち」

「」「」

変化を書く

物語文でよく出題されます。

もともと物語文は「感情の変化」「関係の変化」を読み取り楽しむものです。

(詳しく「物語文の読解公式」の該当部分を見て下さい。)

「変化?…難しそう」と思うかもしれませんが、そんなことありません。皆さん毎日使ったり目にしています。

例えば、ダイエットの宣伝等で「ビフォーアフター」をよく見ますよね?

身長155センチ体重60kgで彼氏もいなかった私が、爽ザップで3ヶ月間集中プログラムをこなしたら、体重45kgになって彼氏が5人もできました!

この文は❶変化の前 ❷変化の原因 ❸変化の後の三つの要素からできています。(❶と❸が明らかな対比になっていると良い)

変化を聞かれたら、この三つの要素を材料集めしてつなげれば良いのです。

詳しくは「変化作文のトレーニング」を見て下さい。

爽茶

爽茶読解に学習時間をとらないといけないのは分かるけど、塾や学校で忙しい…そんな方にオススメなのが「基本トレーニング読解(受験研究社)」

オリジナル教材のご案内

御三家・早慶付属など難関・人気の中学に合格した2025年度の受験生達から大好評!

分かりやすいのはもちろん、スキマ時間にお子様一人で反復定着できますよ

人気教材はこちら(クリックするとショップ内教材ページにジャンプ)

●歴史 ●時事問題(2025年) ●世界地図 ●世界遺産

■仕事ニュートン算 ■食塩水 ■売買損益

★月の形 ★電流 ★水溶液/気体の性質

その他にも社会/理科/算数の教材がございます。興味がある方は公式ストアへどうぞ

年表・年号・地図・書き取りテストなど400枚のプリントがセットになった歴史教材で模試入試対策♪ 興味がある方はコチラへ

2023年度の生徒さんの募集を開始しました(対面授業の一次募集)

東武野田線・伊勢崎線沿線にお住まいの新5年生で予習シリーズをベースにされている方が対象です。

詳しくはコチラのページを御覧下さい

「図解サービスforSAPIX」のお知らせ

新4年生の方を対象に学習相談/授業を実施します(サピックス新越谷校・南浦和校・大宮校の方が対象。締め切り2/1)。応募はコチラから

爽茶

爽茶「中学受験と高校受験とどちらがいいの?」「塾の選び方は?」「途中から塾に入っても大丈夫?」「塾の成績・クラスが下がった…」「志望校の過去問が出来ない…」など

様々なお悩みへのアドバイスを記事にまとめたので参考にして下さい。